ケンペルの見た日本 (その5) :天皇制、年号、宗教

天皇制についてイザナギ・イザナミによって初めて産み落とされたのが、天照大神。その血統を代々、受け嗣いてきたのが天皇家とされてます。ケンペルが日本に滞在していた1693年時点では、当時の天皇は114代目に当たっていたとのこと。当時から、それはそれは神聖な存在として崇められていた様子。

まず、天皇に土を踏ませてはいけない。もし歩く場所が舗装されていないようであれば、神輿などの乗り物に乗ってもらわなければいけなかったそう。太陽の光を直接浴びるのも良くないとされ、常に日陰の下となるよう、配慮されていたようです。また、髪の毛などの体毛も神聖であると見なされていたことから、切ってはいけないとされていました。ただし、衛生面から仕方なく整えないといけない場合は、天皇が寝ていて無意識の間に処理がなされることがあったとのこと。周囲に使えていた人たちの気苦労が知れますね。

なお、天皇の住居は時勢に応じて移り変わってきたと書かれていますが、この本を通じて、「京都」という言葉は一切出てきません。かわりに、その場所は「都 (みやこ)」と呼ばれています。

年号について

江戸時代において最も一般的であったのは、初代天皇である神武天皇の即位年から数えたもの。それは紀元前660年にあたる年だったようで、1693年は、日本流にいえば2352年であったようです。すると、西暦2016年である現在は、日本年2675年となるわけです。

続いて一般的であったのが、今でも用いられている元号です。これは、天皇の即位に応じて改められるもので、初めて使われたのは645年の「大化」であるようです。この数え方は、中国から取り入れられたそう。

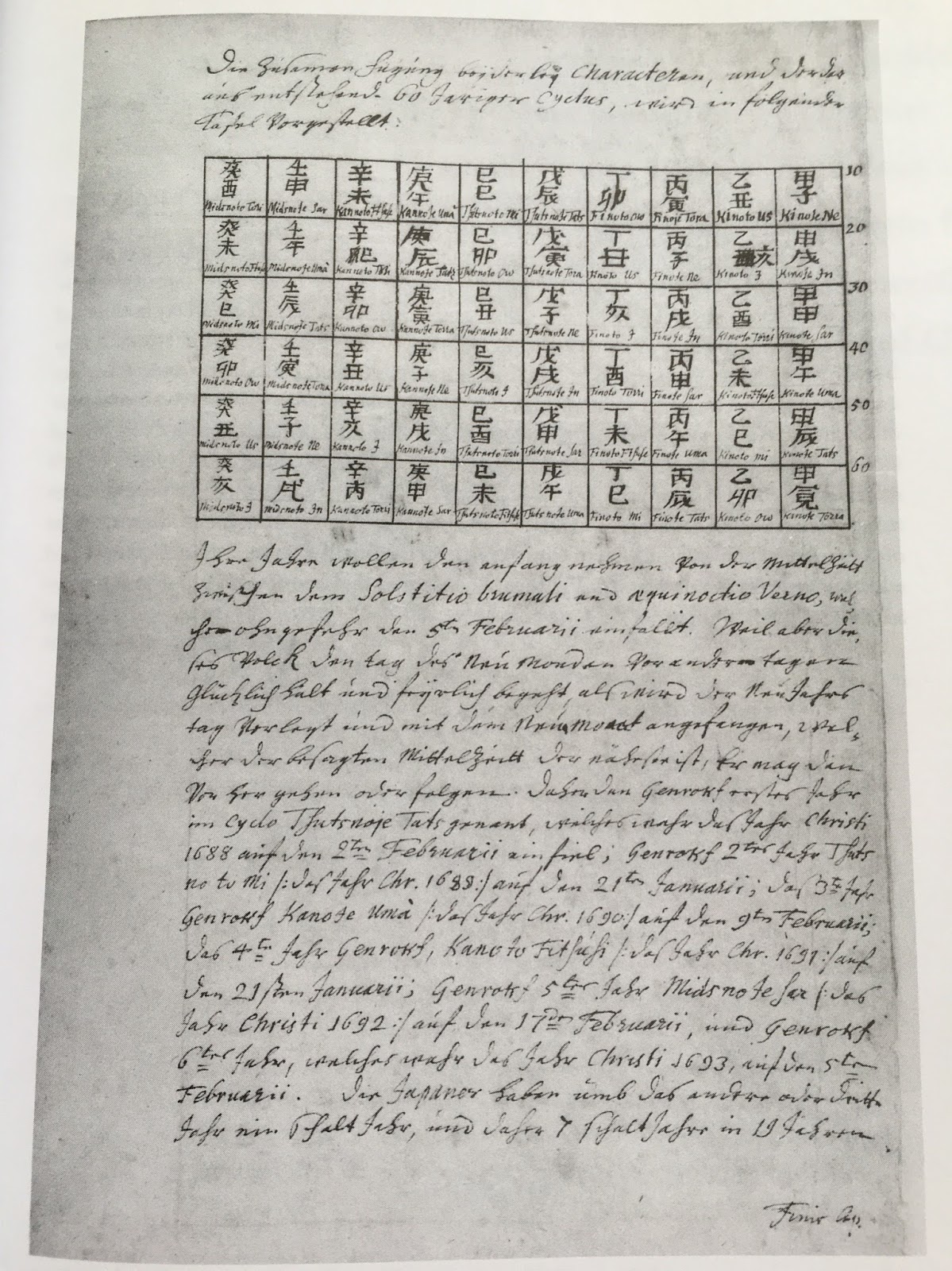

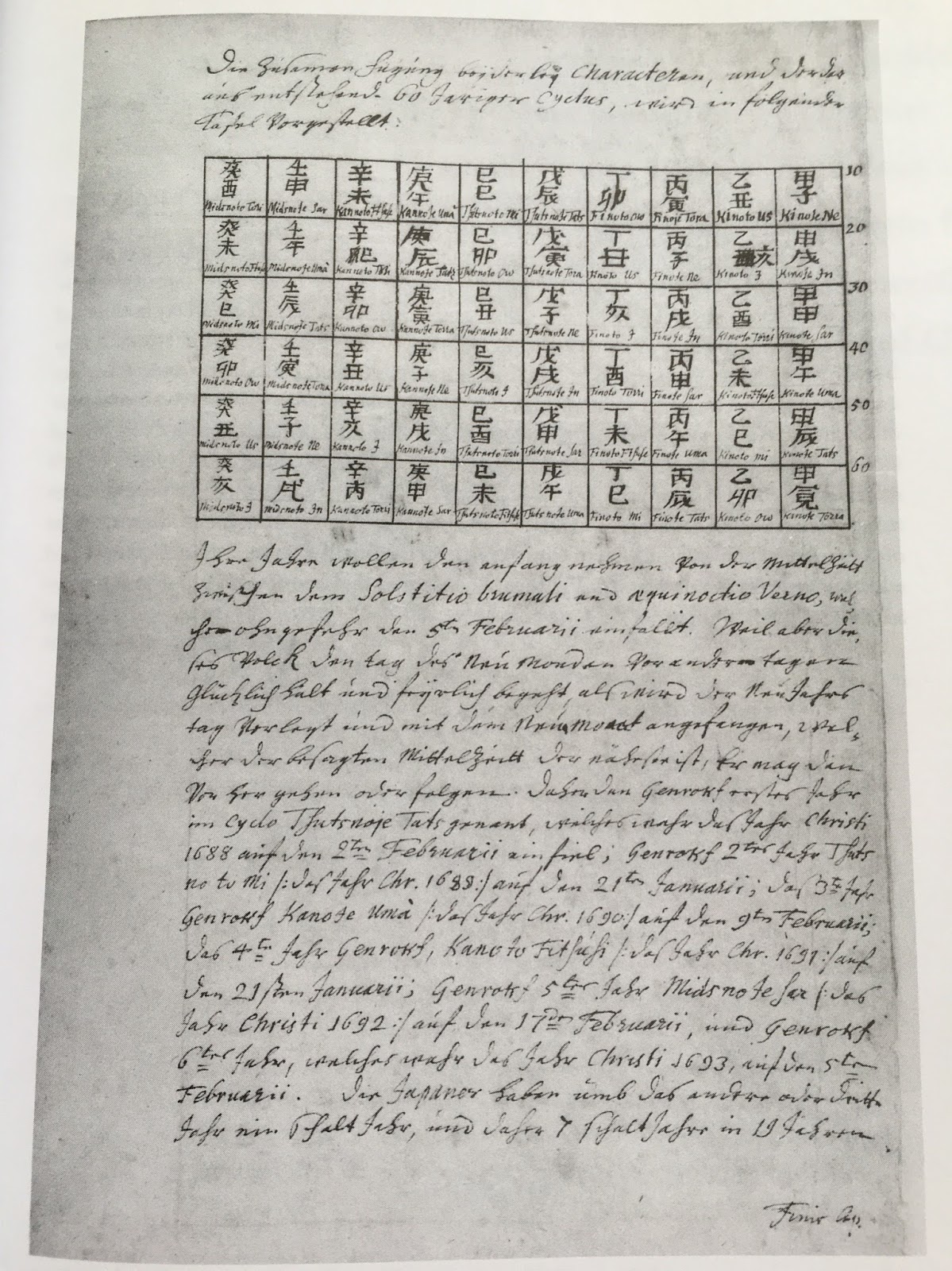

もう一つ、中国から取り入れられたものとして、干支 (えと) も使われています。「ネ・ウシ・トラ・ウ・・・」というあの数え方に、「キノエ、キノト、ヒノエ、ヒノト、ツチノエ」という5つを掛け合わせ、計60年を1サイクルとして数えることもされていたようです。ぼくは日本で生まれ育ちましたが、このあたりに関する知識はほとんど持っておらず、理解が難しいです。

|

| ケンペルが記録した干支 |

宗教について

この当時、日本には大きく分けて4つの宗教が存在していました。それらは、神道、仏道、儒道、そしてキリシタン道です。

神道とは、日本古来より根付くもので、自然界のありとあらゆる場所・物に住みついている神々を崇めるもの。そういった神様たちの住居として、宮 (みや) がいたるところに建てられました。神主たちがその歴史背景を言い伝えており、ケンペルも講義を受けたようです。ただ、「魂や神にまつわる話を漠然と伝えられただけで、その意味するところが理解できなかった。」と言っています。たしかに、ミッションをベースとするキリスト教と比較すると、「で、自分はどうしたらいいの?」と考えてしまったのかもしれません。

神様のことは、「神」と呼ばれていて、祀られている場所は総じて「宮」と呼ばれていました。今でいう「神社」という言葉もあったそうですが、「宮」という言葉の方が一般的で公式であったそうです。そういった宮の神職を統制するため、幕府直轄で寺社奉行という役職につくものがいたそうですが、大衆を見下すなど、いつも偉そうでいけ好かない態度でいる、とケンペルは記しています。権力を背景に振る舞うことは、今でいうところの、「勘違い」というやつですね。

具体的に神道を信じる者が取り組むべきことは、次の3点。1つ目は、心身を清めること。2つ目は、悪いことをしないこと。3つ目は、祝祭日のお祭りに参加したり、お伊勢参りをしたりすること。要するに、日頃は人格を磨き、神社や宮の行事には参加しなさい、ということでしょうか。また、心身を清めるという意味で、動物の肉を食べてはならない、というのも神道の教えであったようです。なるほど。

祝日としては、正月に加え、三月三日、五月五日、七月七日、九月九日が重要なものであったそう。これらは、「礼日」や「節句」と呼ばれていたそうです。やはり、特に正月が最も大きなものであったそうで、「めでとう」と言って周り、豪華な食事がお酒と一緒に楽しまれたようです。これは、現代と変わりませんね。

伊勢神宮へのお宮参りのことは「参宮」と呼ばれていて、その様子が詳細に描かれています。現代においてパワースポットとしても有名なこの伊勢神宮。ぼくも是非いつか、機会を見つけて行ってみたいと考えている場所の一つです。他にも、山中で修行にあたる山伏も紹介されています。

そして、現代の仏教である仏道、儒教である儒道について説明がなされており、キリスト教であるキリスト道については、「徳川幕府によって、歴史に類を見ないほど非人道的な虐待方法によって、キリスト教徒は迫害を受け、一人残らず改宗を強制された。」と書かれています。

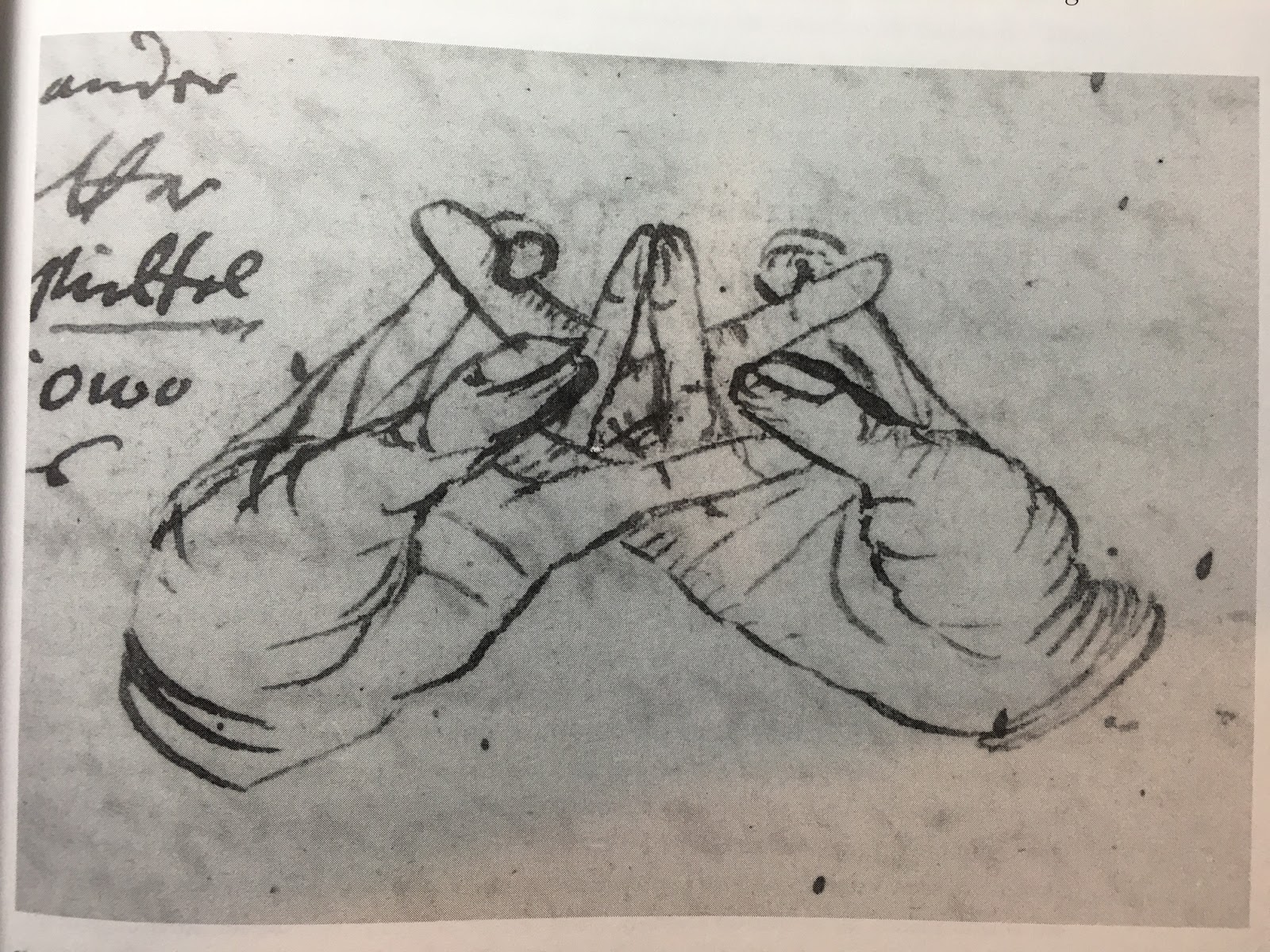

|

| 山伏が祈りを捧げる時の組手 |

続きは次回。